技術資料

TECHNICAL DATA

弊社が業務で活用している主な技術の一覧

調査・点検・試験

【※】は国土交通省『点検支援技術性能カタログ』掲載技術です

【※】は国土交通省『点検支援技術性能カタログ』掲載技術です

【PCグラウト充填度調査】

超音波パルスエコー法

PDF

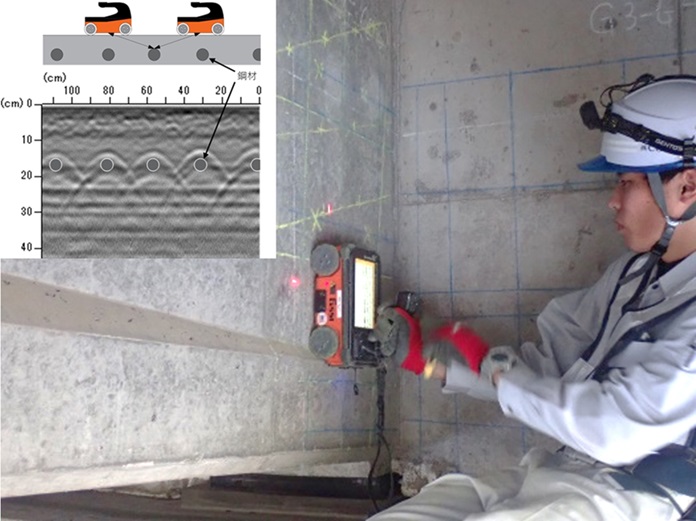

装置底面に24個(3行×8列)のドライコンタクトセンサアレイを備えており、このアレイセンサから発信される超音波の横波を利用して、鉄筋や空洞、ひび割れ、PCグラウト充填度を調査します。

インパクトエコー法

PDF

鋼球でコンクリートを打撃することで弾性波を発生させ、その反射波の周波数応答を解析し、PCグラウト充填度を調査します。

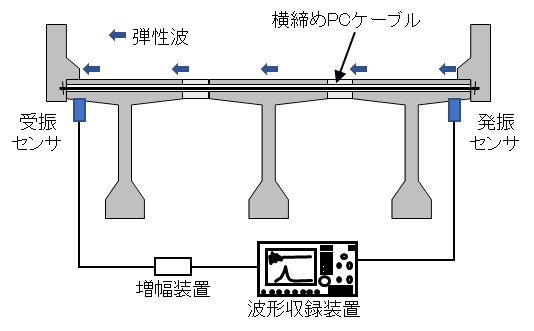

衝撃弾性波法(IEWP法)

PDF

横締めPC鋼材やせん断PC鋼材を対象に、片側からインパクター等によって弾性波を入力し、対面側でPC鋼材を伝搬した波を受信して分析することでPCグラウト充填度を調査します。

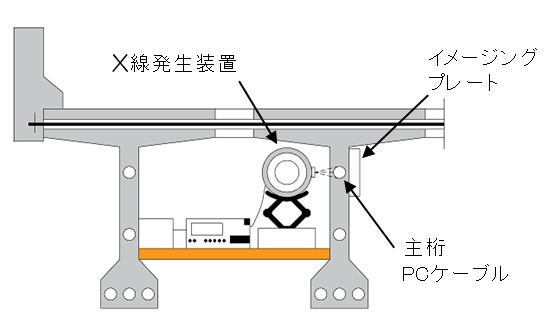

X線透過法

PDF

PC鋼材にX線を照射し、物質の透過性の差によって生じるコントラストの濃淡からPCグラウト充填度を調査します。

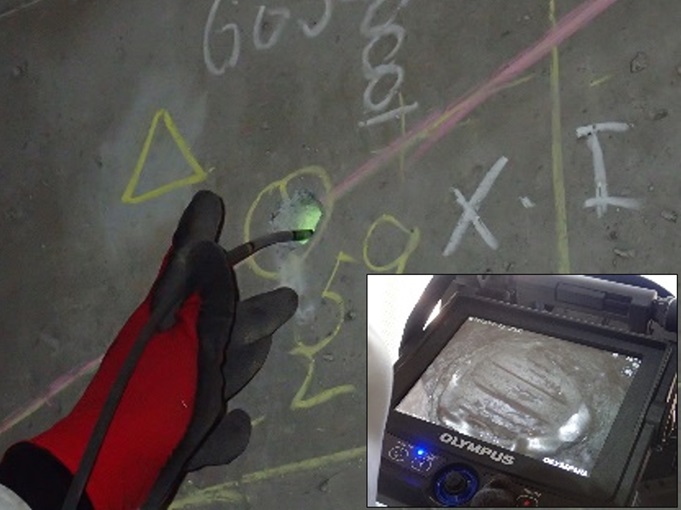

削孔・CCD撮影

PDF

構造物を削孔し、CCDカメラで内部状況を確認することでPCグラウト充填度やPC鋼材の腐食度を調査します。

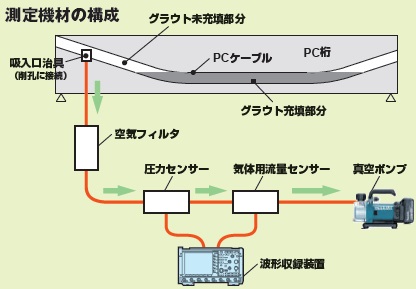

真空法

PDF

真空状態に減圧した容器とシースを連結し、容器内の圧力変化を計測、解析することにより、シース内のPCグラウト充填不足区間の空洞量を推定します。

【橋梁点検】

橋梁点検

PDF

国交省や都道府県の点検要領に従い、橋梁の現状の評価や、損傷の早期発⾒、第三者被害を防⽌し維持管理を⾏うために必要な情報を記録します。

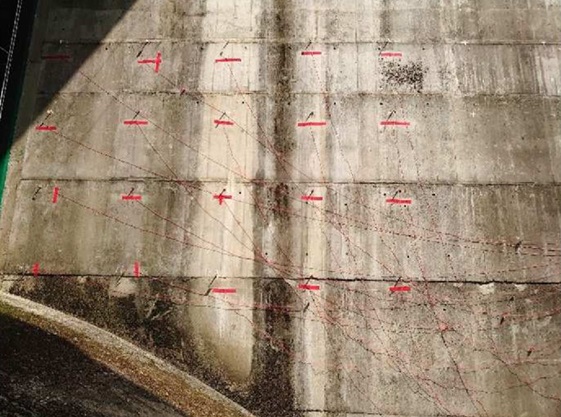

外観変状調査

PDF

構造物で確認された損傷を記録し写真と図面にて整理します。

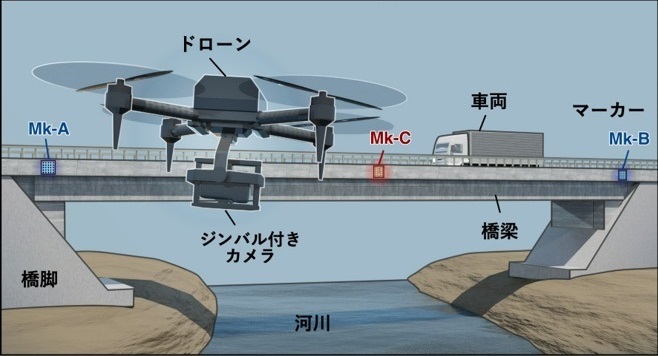

ドローン点検

PDF

360°障害物回避を実現する自律飛行技術を有し、GPSが取得しづらい環境での安定飛行が可能です。

360度カメラ撮影による定期点検

PDF

全方位を撮影できる360度カメラで構造物全体を一括で撮影し、撮影データを元に自動で3次元の点群データに変換、かつ任意での撮影写真を自由に確認する事ができます。また、点群データ上に損傷個所をマークすることで点検調書の自動作成が可能であり、点検から調書作成までの作業を省力化。

なお、データベース上では既往の調査を経年保存できる機能を有しています。

なお、データベース上では既往の調査を経年保存できる機能を有しています。

【※】『点検支援技術性能カタログ』技術番号

【詳細調査】

鋼材探査

PDF

コンクリート中に電磁波を放射しながら走査することで、埋設されている鋼材の位置やかぶりを推定します。

漏洩磁束法による鋼材破断調査

PDF

コンクリート表面から鋼材を磁化させ、漏洩した磁束を検知することによって、非破壊で鋼材破断の有無を調査します。

コア切込みによる残存プレストレス推定調査

PDF

2方向のひずみゲージを貼り付け、コアを切り込むことによって解放されるひずみを測定することで、調査位置における乾燥収縮、クリープひずみの影響を消去し、応力を推定します。

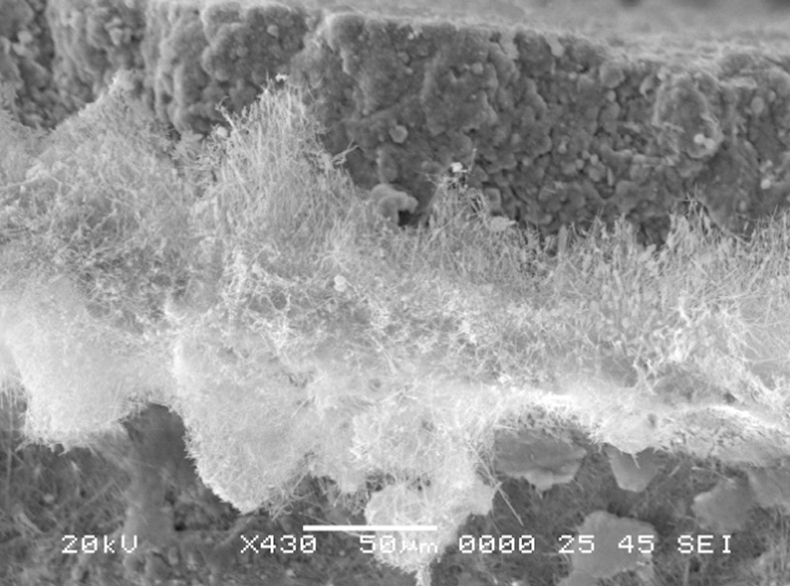

はつり調査

PDF

構造物中の鉄筋を実際にはつり出すことで、鉄筋径、かぶり、ピッチ、腐⾷状況、中性化深さを調査し、損傷原因の推定を行います。

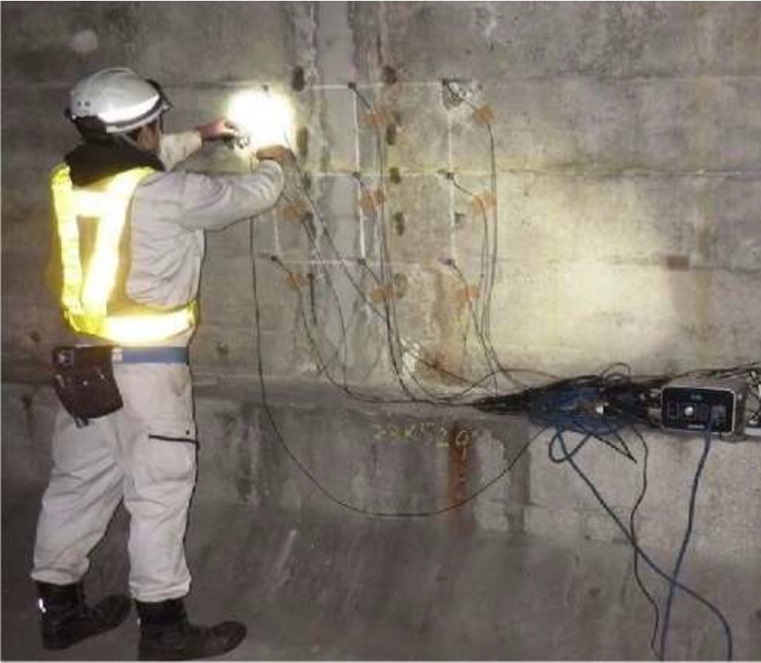

自然電位法

PDF

鋼材が腐食する際のアノード反応で移動する電子のエネルギーを測定して鉄筋腐食の進行状況を推定します。

アンカーセンシング

PDF

AEセンサを取り付けた既設のアンカーボルトを鋼球で打撃し、発⽣した弾性波を収録、解析することによってコンクリートの変状状況を把握することができます。

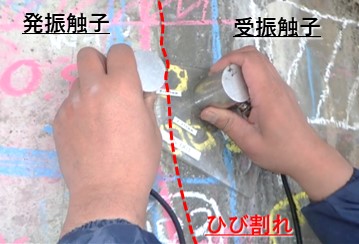

コンクリートのひび割れ深さ測定

PDF

健全部で測定した表面波の伝播時間と劣化部で計測したひび割れを迂回した伝播時間からひび割れ深さを算出します。

横締めPC鋼棒の破断調査

PDF

超音波パルス反射法を用いて、鋼棒端⾯からの反射波を探触⼦で受信し、その波形より鋼棒の⻑さを計測し、破断の有無を判定します。

【コンクリート物性調査】

採取した供試体を用いて外部試験機関で試験を行うなど、コンクリートの物性値を把握し、損傷原因の推定を行います。

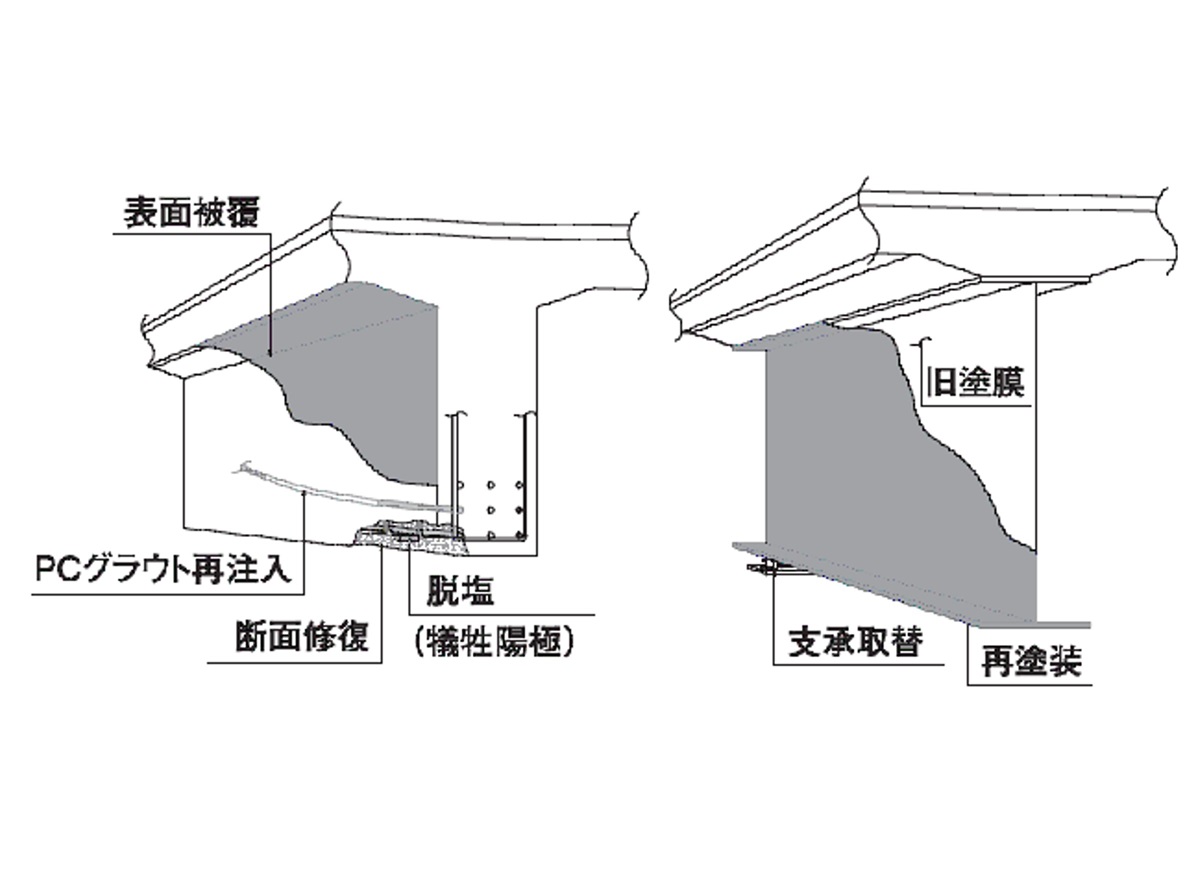

補修・補強設計、耐震補強設計、数値解析

補修設計

PDF

PCグラウト充填不良、断面欠損・塗装劣化などに対し、構造物の健全度評価、対策要否、補修工法の比較検討および設計を行います。

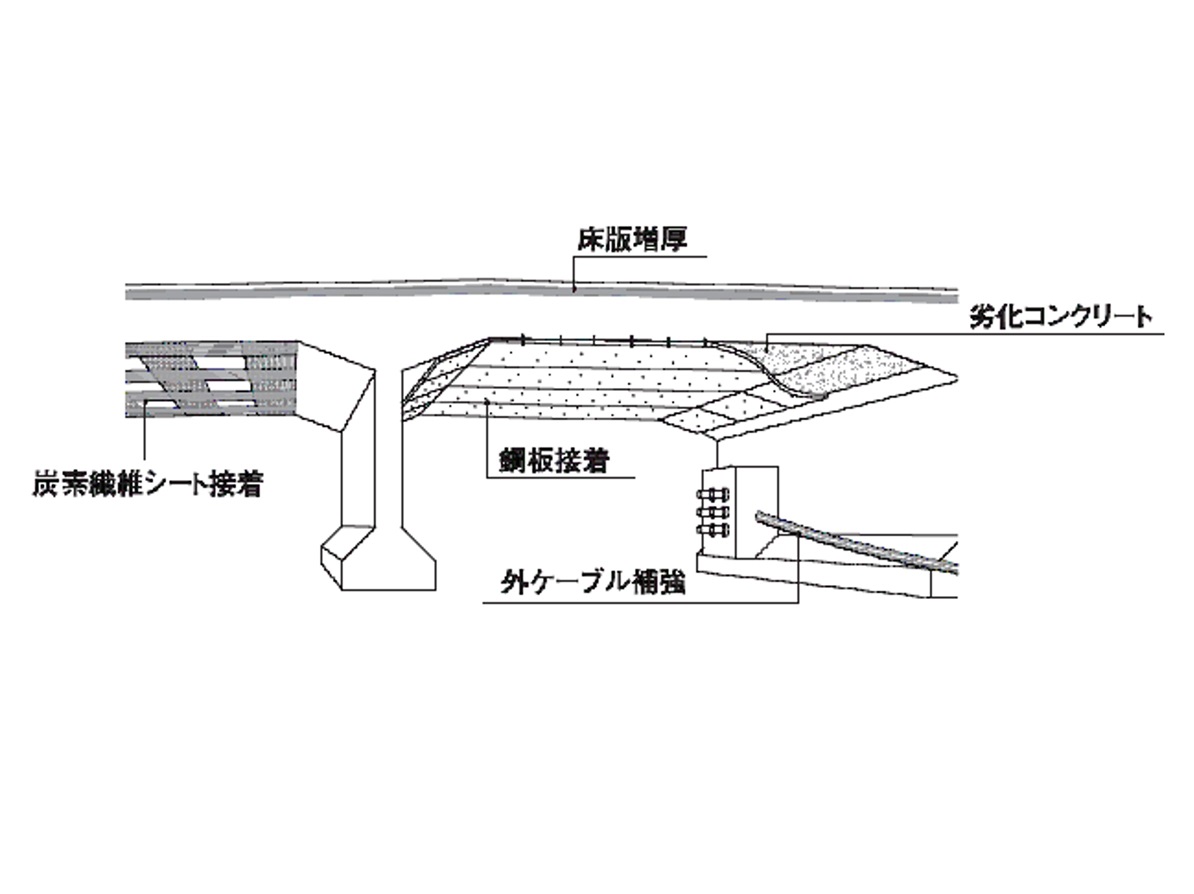

補強設計

PDF

断面欠損、B活対応、プレストレス力不足などに対し、構造物の健全度評価、対策要否、補強工法の比較検討および設計を行います。

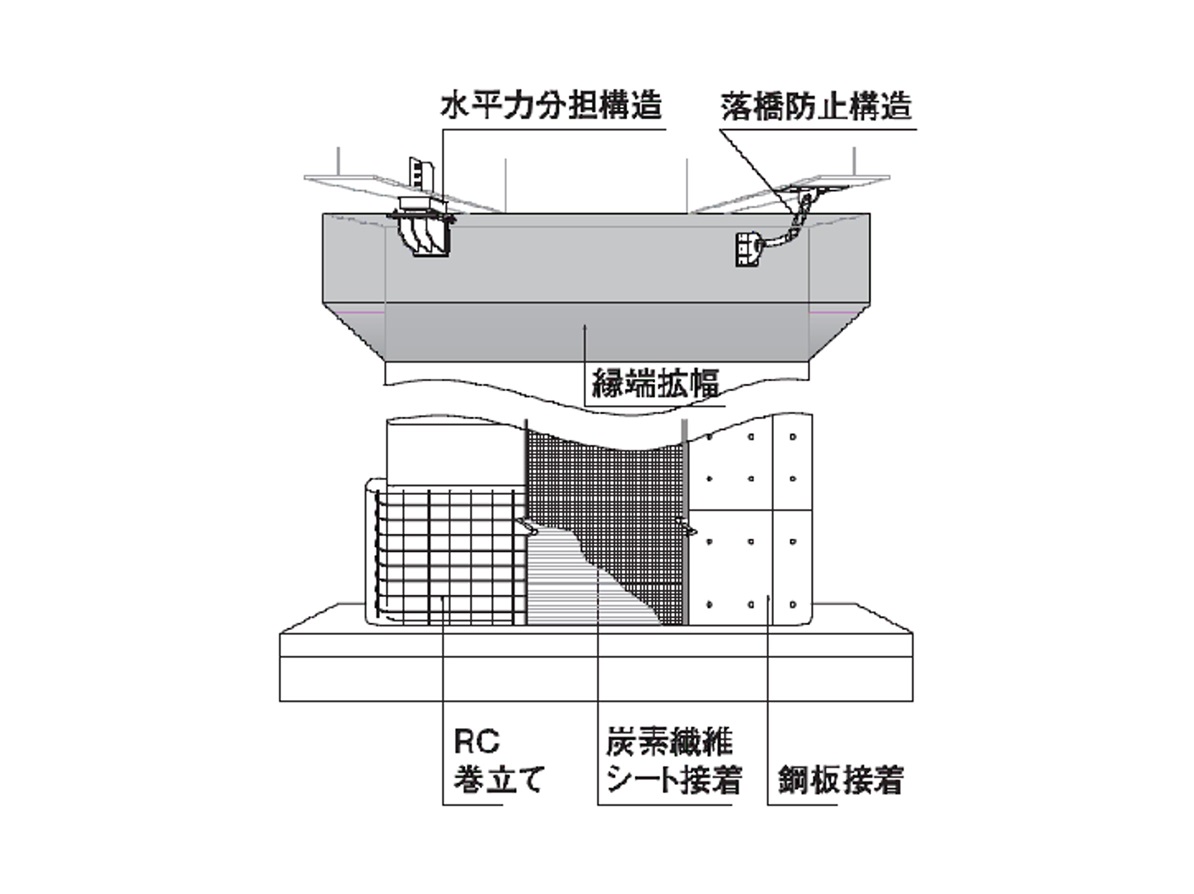

耐震補強設計

PDF

橋梁全体の耐震性能照査、橋脚補強や落橋防止システムなどの設計を行います。

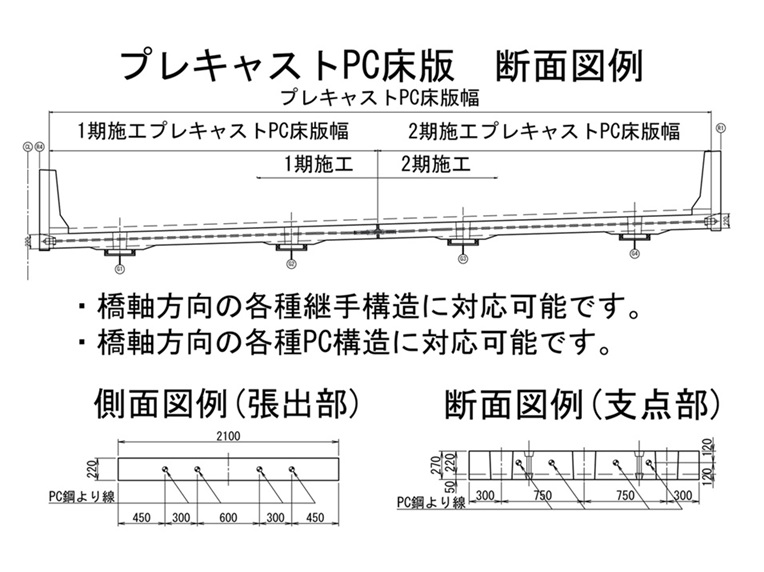

PC床版設計

PDF

大規模更新工事に伴う床版の取替えに関する設計、図面作成、数量算出の一連の作業をサポートします。

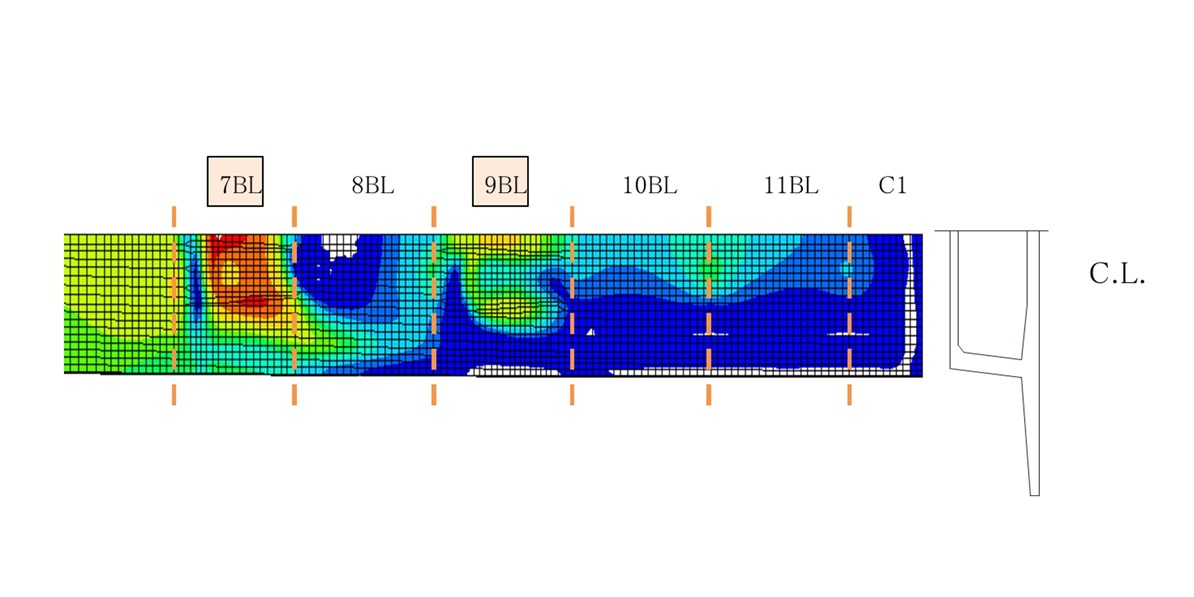

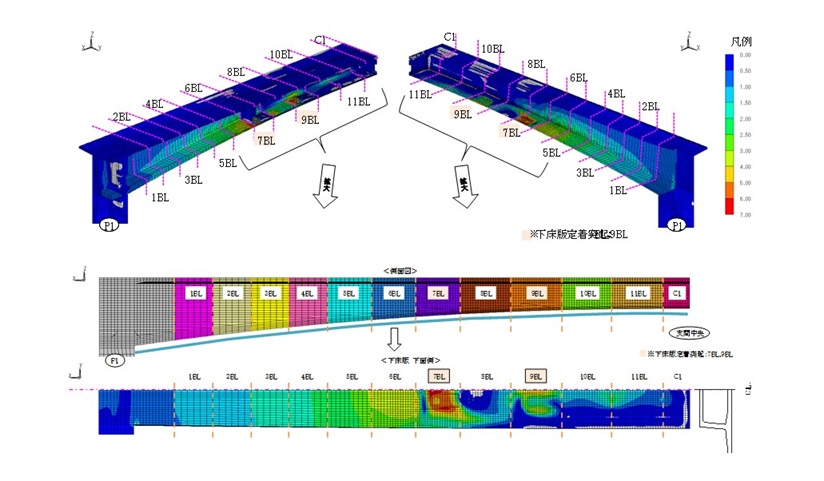

FEM解析

PDF

FEM(有限要素法)により局所的な応力解析を行い、その補強設計や図面作成を行います。また、非線形FEMにより研究開発関係も実績があります。

温度応力解析

PDF

マスコンクリートやコンクリート構造物の分割施工における温度応力の解析やその対策の提案、補強図面・数量作成等を行います。

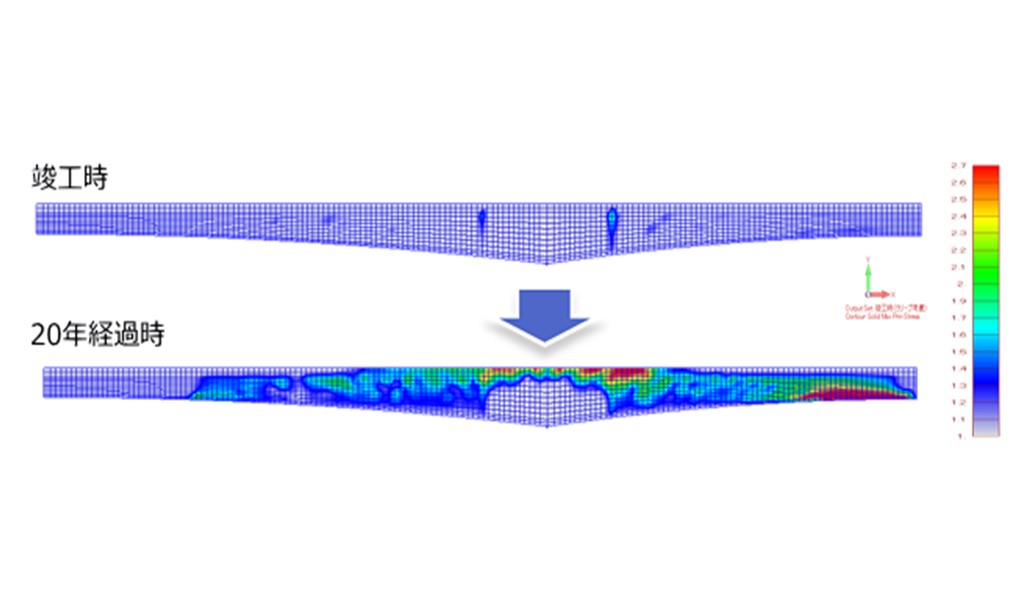

時間依存性解析

PDF

持続荷重によるクリープ・乾燥収縮、自己収縮など、時間の経過に伴うひずみ変化の影響を正確に見積り、構造物に生じた変状の原因究明や対策の検討を行います。